Gesten gehören zu den ersten Eindrücken, die Betrachtende von Gemälden erhalten. Sie bleiben nicht unbedingt zuvorderst in der Erinnerung. Doch wie die Kunsttheorie seit der Antike diskutiert, teilt sich über Bewegungen des Körpers, über Gesten der emotionale Gehalt von Figuren und Interaktionen mit, eben der Eindruck. In manchen Fällen allerdings steht eine Geste ganz im Vordergrund, so etwa bei dem Singenden Zinkspieler von Gerard van Honthorst, der einstweilen noch in der Ausstellung „Glanzstücke im Dialog“ im Schweriner Schloss zu sehen ist und später ein Hauptwerk in der neuen Dauerausstellung des renovierten Staatlichen Museums sein wird. Während der Musikant sich zurücklehnt, streckt er beide Hände nach vorn, sodass sie durch das Fenster, an dem er steht, zu uns herauszuragen scheinen.

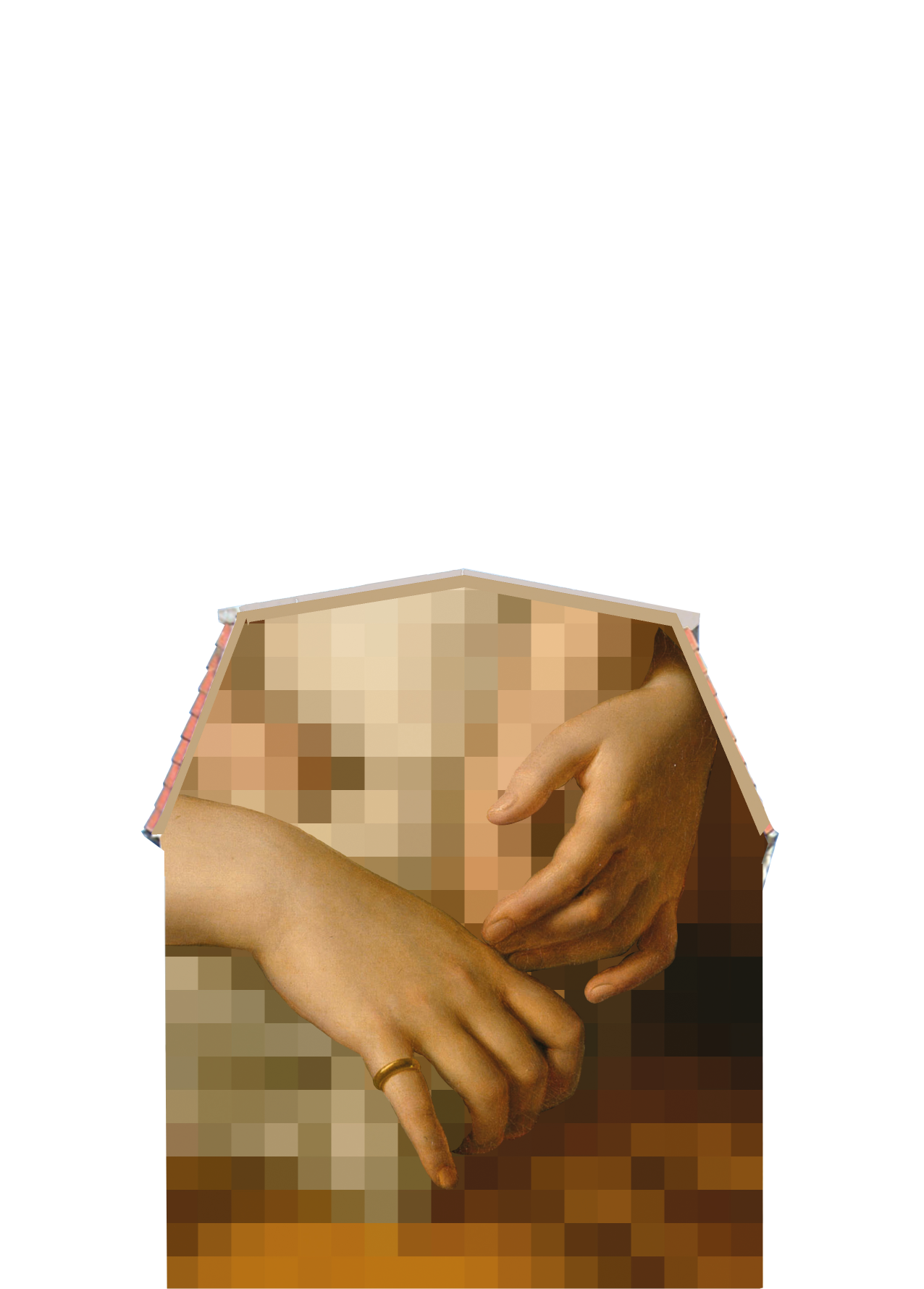

Tino Bittner hat in seinem jüngsten Projekt die Geste des Musikanten nicht nur aus dem Museum auf die Straßen Schwerins geholt und dort wahrhaft großgemacht. Er hat sie auch hervorgestellt, ohne sie aber aus dem Kontext des Bildes zu lösen. Einen Ausschnitt des Bildes hat er auf einer dreistöckigen Fassade abgebildet. Man sieht den Oberkörper des Musikanten mit den Händen. Doch alles außer den Händen ist – für zeitgenössische Sehgewohnheiten nicht ungewöhnlich – stark verpixelt. Die Hände dagegen behalten ihre illusionistische Darstellungsweise. Je mehr man herantritt, desto stärker löst sich der Grund in viele, jeweils einfarbige Bildquadrate auf, während der Illusionismus der Hände diese umso mehr hervorhebt.

Es entsteht eine merkwürdige Umkehrung der üblichen Wahrnehmungsfolge, wo die Gesten einem gewissermaßen den Weg ins Bild ebenen, indem sie den emotionalen Gehalt und damit häufig die Handlung erklären, bis man diese vollständig erkannt hat und die einzelne Geste oder Handbewegung sich nicht mehr ins Gedächtnis prägt. Hier führt der Weg ins Bild, auf das Bild zu oder jedenfalls der Weg zum Bild dazu, dass die Geste, die Handbewegung immer stärker hervortritt. Sie dient der Darstellung nicht mehr, sie ist die Darstellung, sie ist das Thema. Sie verhilft nicht zum Verständnis, sondern will selbst verstanden und gesehen werden.

Und tatsächlich, das ist vielleicht das Überraschendste, bleibt der emotionale Gehalt erhalten, die Stimmung, eine musische Sensibilität gepaart mit selbstsicherem Auftritt, ist an diesen im Straßenbild riesigen Händen sehr gut wahrnehmbar. Tino Bittners Arbeit stellt diese Erkenntnis heraus: dass die Geste das Bild „macht“. Überspitzt gesagt kann die Geste auf das Bild verzichten, nicht aber das Bild auf die Geste. Das ist doch allerhand!

Tino Bittner wählt mit der Wandmalerei eines der kulturgeschichtlich ältesten Verfahren, um sein Bild des Zinkspielers bzw. sein Bild von der Geste des Zinkspielers mit anderen zu teilen. Bereits während des Malens wurde das Werk unzählige Male digital geteilt und potentiell auch wieder bearbeitet. Nicht nur in der Stadt, sondern auch im Internet findet es Verbreitung. Als Bildausschnitt, der ein Vorbild aus der analogen Welt adaptiert, stellt Bittners Werk gewissermaßen ein Meme in der physischen sowie in der digitalen Welt dar. Wie bei „klassischen“ Memes wird ein Widerspruch fokussiert. Honthorsts manuell gefertigtes Ölgemälde aus dem 17. Jahrhundert trifft auf digitale Technik.

In Bittners Werk ist ein Fingerzeig zu erblicken, der auf die Produktion des Werkes zwischen Pigment und Pixel verweist. Mit den Händen ist die Grundvoraussetzung der klassischen Malerei dargestellt, während die Quadrate im Hintergrund mit den Grundelementen maschinell erzeugter Bilder korrespondieren. Künstlerische Transformationsprozesse werden ins Bild gesetzt, insbesondere die Schnittstelle zwischen analogen und digitalen Methoden. Auf diese Weise regt das Werk zur Reflexion über die Position der Malerei in der digitalen Welt an. Und umgekehrt lässt Bittners Werk über digitale Bilder nachdenken, denen oft nicht der Status eines autonomen Kunstwerkes zuerkannt wird.

Wie Gesten stellen auch Bilder Kommunikationsmittel dar. Ihre Omnipräsenz in der Gegenwart ist ein überaus wichtiger Aspekt für die Wahrnehmung von Tino Bittners Werk. In Verbindung mit den sozialen Medien rangiert heute das Smartphone im Bereich der Produktion, Bearbeitung und Verbreitung von Bildern an erster Stelle. Oftmals werden Bilder über das kleine Display des Smartphones betrachtet, wobei manches Detail erst beim Hineinzoomen erfasst werden kann. Obwohl in den Ausmaßen ungleich größer, lässt sich die Hauswand in ihrem besonderen Verhältnis von Höhe und Breite durchaus mit einem Smartphone vergleichen und wird damit zu einem überdimensionalen Display. Bittners Werk verweist unmittelbar darauf, wie die digitale Welt zunehmend die Ästhetik der analogen Welt prägt

Die Fassade entfaltet in warmen Farbtönen, die sich in strengen Quadraten abwechseln, eine Wirkung über den ganzen Schlachtermarkt hinweg. Sie zieht den Blick auf sich, gibt dem Platz einen neuen Bezugspunkt, gibt ihm (abgesehen vom Brunnen) überhaupt zum ersten Mal Gestalt. Im übertragenen Sinn ergreifen die Hände diesen bisher gesichtslosen Platz und gestalten ihn neu. Es ist ein Glücksfall, dass die Stadt sich auf dieses Projekt eingelassen hat und ein Glücksfall für das Museum, dass eines seiner Meisterwerke auf diese Weise aus dem Museum hervortritt und einen Auftritt in der Stadt erhält.

September 2024

Dr. Sarah Schönewald, Kuratorin, Staatliches Museum Schwerin SSGK

Dr. Gero Seelig, Kurator, Staatliches Museum Schwerin SSGK